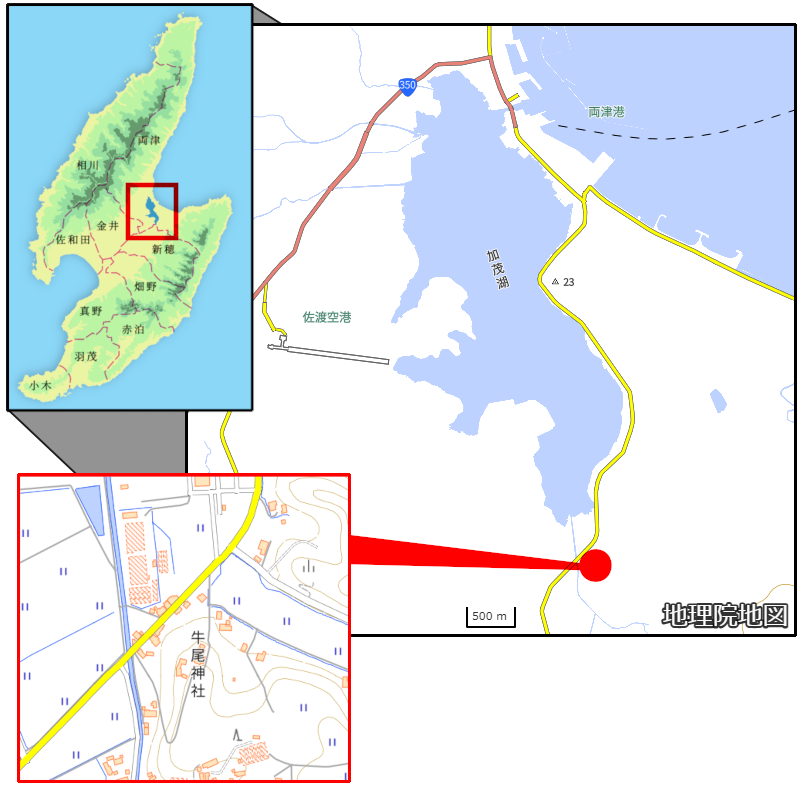

今回は朱鷺の生息地、新穂潟上(旧新穂村潟上)にある牛尾神社のご紹介です。

右の道が新潟県道65号。奥の方へ歩いて行きます。

- 能面翁…室町末期の作とされ、社宝として保管されている。(参考:新潟県指定 有形文化財:能面翁)

- 牛尾神社拝殿彫刻…牛尾神社は延暦11年(792)出雲大社より勧請創建と伝えられる古社。明治32年(1899)の火災で社殿・能舞台などを焼失した後、同34年から6年間かけて再建(参考:牛尾神社拝殿彫刻)

- 牛尾神社の安産杉…樹齢1000年とも伝えられる。古くから子授け、安産の杉として名高く、杉を抱えたり、樹皮を煎じて飲む風習があった(参考:牛尾神社の安産杉)

- 佐渡牛尾神社能舞台…明治33年(1900)に再建。現在も毎年6月12日の牛尾神社祭礼前日に島内の演者が集まり、薪能が行われている。佐渡を代表する能舞台の一つ(参考:佐渡牛尾神社能舞台)

この門の右側に水路があったので、そっちに足を伸ばしました。

水路があるとどんな雰囲気か、見たくなりますよね。

引き返した道の右側(牛尾神社側)にあった御旅所。御旅所(おたびしょ)って何だろうと思ったら、祭礼のとき神輿を本宮から移してしばらく安置する所。とのこと。

山本修之介先生は新潟県佐渡郡真野町出身の郷土史家、俳人。(参考:山本修之介とは)

牛尾神社の神官の養子となった人で、歌人でもあったようです。

菅原道真、薬師如来、聖徳太子とありがたい感じです。

牛尾神社は、延暦11年(792)出雲大社より勧請創建と伝えられる古社で、大国主命 素戔嗚尊 延歴、出雲大社より勧進(782年から806年まで桓武天皇の治世)。

牛尾神社は、延暦11年(792)出雲大社より勧請創建と伝えられる古社であるが、明治32年(1899)の火災で社殿・能舞台などを焼失した後、同34年から6年間かけて再建され、この彫刻も社殿の再建にあわせて同35年から5年間かけて施されたものである。

佐渡市指定 有形文化財 牛尾神社拝殿彫刻(うしおじんじゃはいでんちょうこく)より

なお、彫刻の作者は、社殿再建の棟梁であった潟上の関口文造をはじめ、三条の半藤逸我、新潟の長谷川吉蔵、沢根の明石近陽など当時の島内外の多数の名工による力作である。(出典:同上)

牛尾神社に伝わる話の一部として、関口が毎日とある家の鯉を見に通っていたそうですが、この彫刻が完成したと同時にその鯉は死んでしま士、彫刻に魂が宿ったと言われているようです。それぐらいの話があってもおかしくないほどの生命力と躍動感のある見事な彫刻と思いました。

安産杉中央付近に写ってます。(しめ縄と絵馬が幹をぐるりと巻いています)意識して撮影してなかったのですが、ずいぶん大きな杉ということは分かりますね。

鏡板と竿縁天井に鐘穴があります。(参考:新潟県指定 有形民俗文化財 佐渡牛尾神社能舞台(さどうしおじんじゃのうぶたい))

佐渡文化財団のチャンネルに牛尾神社の紹介があったので、良かったら見てください。

参考:佐渡の能舞台

コメント