大膳神社は御食津大神(みけつけおおかみ)を主神に、日野 資朝(ひの すけとも)を左殿に、大膳坊を右殿に祀っています。

日野中納言資朝は鎌倉時代後期の公卿・儒学者・茶人で、元亨4年(1324年)後醍醐天皇の倒幕計画に参画したとされ佐渡島へ流刑となりました。その子阿新丸(くまわかまる:(日野邦光:ひの くにみつ))が父に会いに行くも、父はすでに謀殺され、敵討を決意。父の仇本間を襲い本間三郎を刺し殺し、山伏に助けられて佐渡から脱出。この時助けた山伏が大膳防で、その咎で生きたまま穴に入れられ、小石を詰めて埋め殺す「石子責め」に処されたそうです。その後不作や疫病が続いたため、山城守は大いに畏れ、大膳坊の怨霊を鎮めるために勧進したとされています。

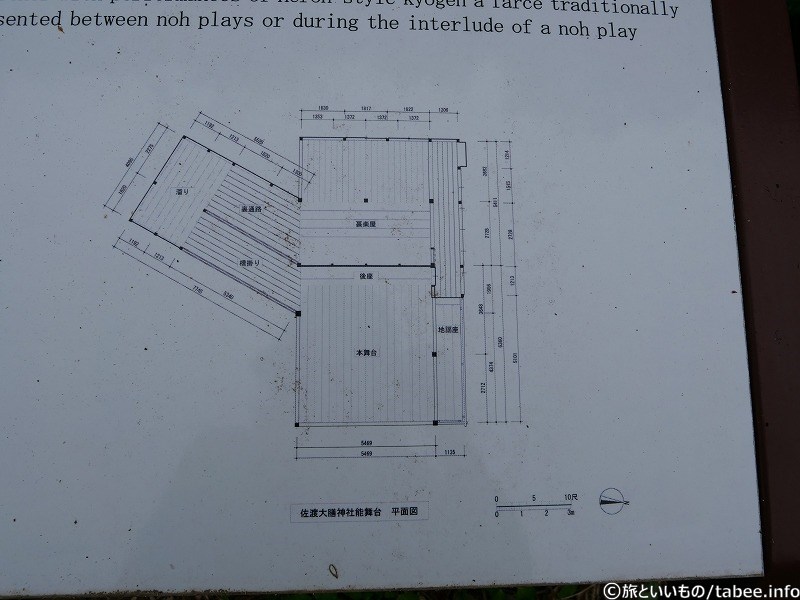

県の有形民俗文化財、国仲四所のお能場※と呼ばれているそうです。1846年(弘化3年)8月に再建され、以前の姿は不明なれど、佐渡に現存する能舞台の中で最も古いとされています。

※佐和田中原の若一王子神社、新穂潟上の牛尾神社、畑野栗野江の加茂神社、真野竹田の大膳神社

笛柱と仕手柱が平行でないのが特徴的です。

本来の方向から入らなかったため、逆向きで帰るのは少々妙な気持ちになります。

参考:佐渡の能舞台

コメント