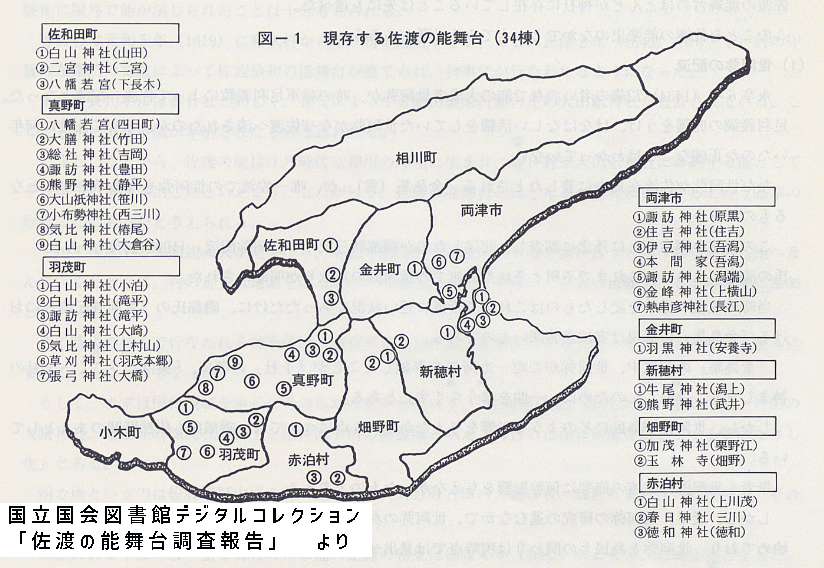

佐渡島には現在30弱の能舞台が現存しています。※1 ※国立国会図書館デジタルコレクション 佐渡の能舞台調査報告書(平成5年3月31日発行) より

観阿弥とその息子世阿弥は、猿楽に様々な芸能の要素を取り入れ、能として発展させたと、中学の教科書で習った記憶があるかもしれません。室町時代に世阿弥は72歳で佐渡国に流刑されましたが、佐渡の能楽が発展したのは、江戸時代の初代佐渡奉行として派遣された大久保長安が連れてきた能楽師、囃子方・狂言方一行によるものでした。

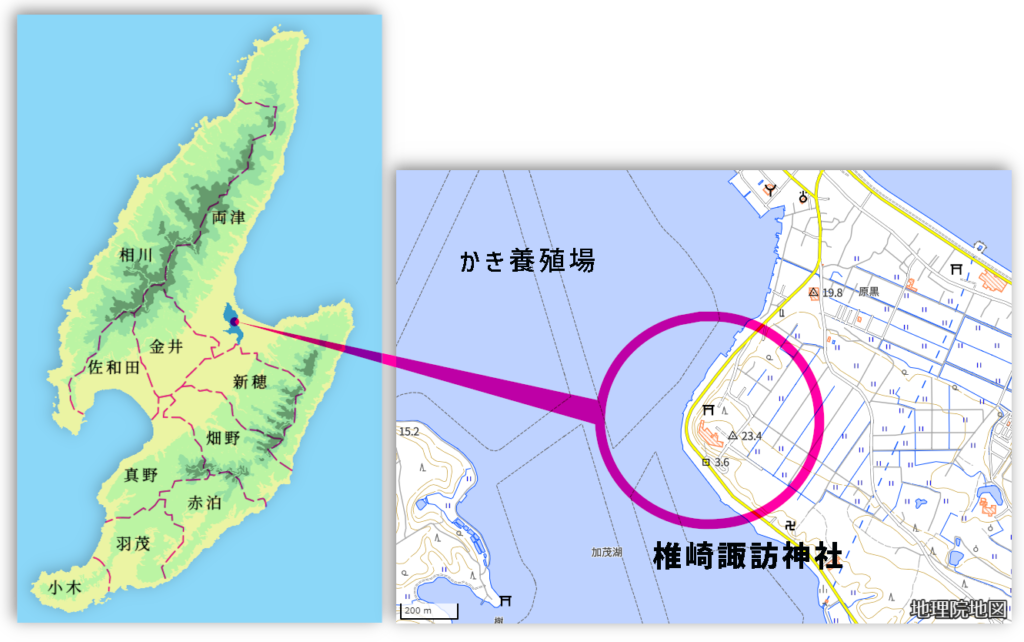

椎崎諏訪神社は原黒地区にあるので、原黒諏訪神社とも呼ばれている。

大国主命の御子神、建御名方命(たけみなかた)とその妻、八坂戸女命(やさかとめ)が御祭神で、長野の諏訪神社の分神とのこと。ほかに2柱の神様が祀られていました。

- 若宮権現御祭神(若一皇子命:順徳院の子、成嶋皇子)

- 塩筒男命(製塩業の守護神)

佐渡島は、世阿弥、日蓮聖人、順徳上皇など、政争で敗れた人たちが流されてきました。 (佐渡の歴史 | さど観光ナビ)

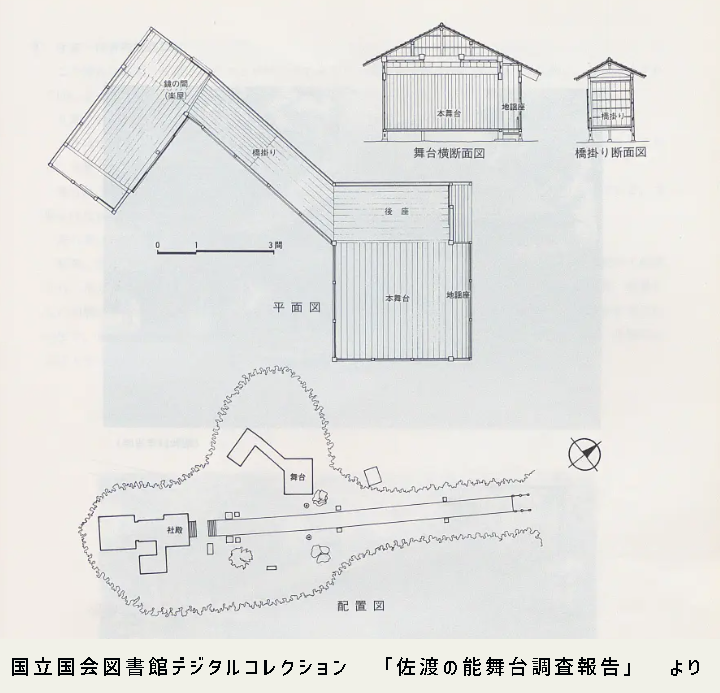

閉まっていましたが、右側が本舞台。左側が楽屋、繋いでいる部分が橋掛り、本舞台の鏡壁には松の絵があるそうです。新潟県の有形民俗文化財に指定されています。

本殿と能舞台の間に加茂湖展望の丘という坂道がありました。上がってみましょう。

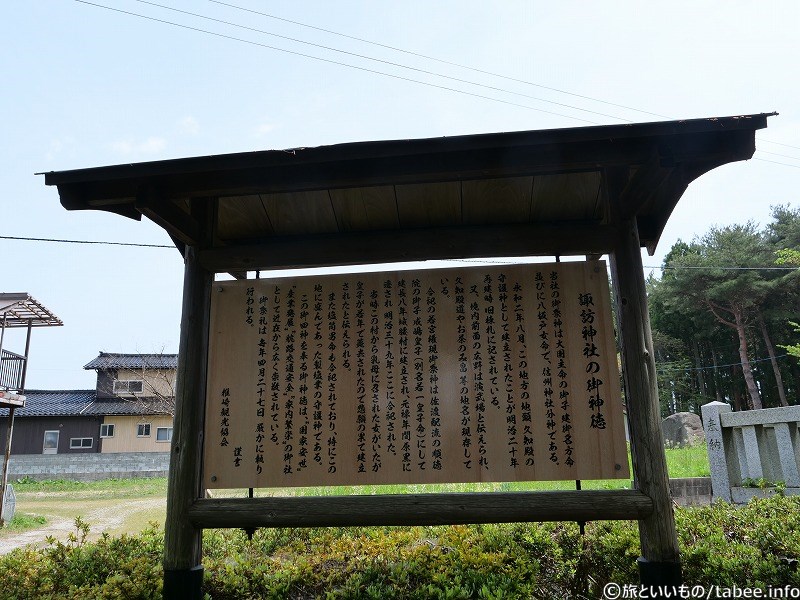

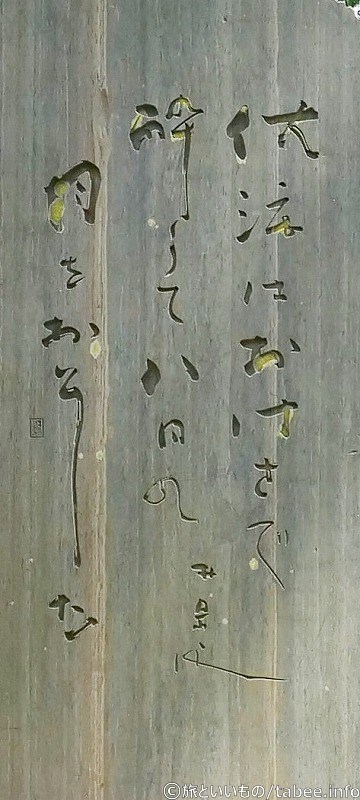

達筆すぎて読めませんが、今はAIの時代です。もちろん無課金で調べます。

ということで、最初AIくずし文字認識アプリで読ませましたが、まるでダメでした。

とりあえず自力で判別できる部分だけ書き出し「伏法はおけさで 酔って 八日の を おそ な」なんのこっちゃですが、これでGoogleGeminiにおたずねすると、順徳天皇関係あるかもみたいな信じたくなる情報がでましたが、おそらく情報不足の中でひねり出したと思うので、AI手書きくずしというサイトで、判別したところ「佐渡は おけさで 酔って 八日の を おとし な」というところまで分かりました。これでどうだい?Geminiよ

…しかしGeminiの答えは芳しくなく、次にGoogleレンズに画像を読ませ検索するも無関係な碑文画像が出てきただけ。うん、私が悪かった。追加の検索ワードで「佐渡 椎崎諏訪神社」と入れるとなんと!「荻原井泉水 佐渡はおけさで酔うて八日の月をおとした」と吐き出しました。すごい!Googleレンズと私のコラボが輝いて見えました。後はこれが事実か裏取りします。佐渡を訪れた文化人に荻原井泉水の名があり、該当の句が井泉水を敬慕する両津の俳人たちが建てたものと分かりました。(参考:詠み人応援マガジン・詩歌俳壇ニュース喜怒哀楽Vol.110 (佐渡を訪れた文化人2 河東碧梧桐・荻原井泉水 伊豆名 皓美)すごく楽しそうな様子が伝わって来たので、是非読んで欲しい。)

加茂湖で船を浮かべて井泉水と地元の俳人たちが親睦を深めた事で「波の上吟社」という名前での建立となったようです。とても思い出深い出来事だったのだなと、当時はただ写真を撮っただけですが、この記事を書きながらしみじみとしました。碑は加茂湖を眺める位置に建っています。

コメント