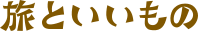

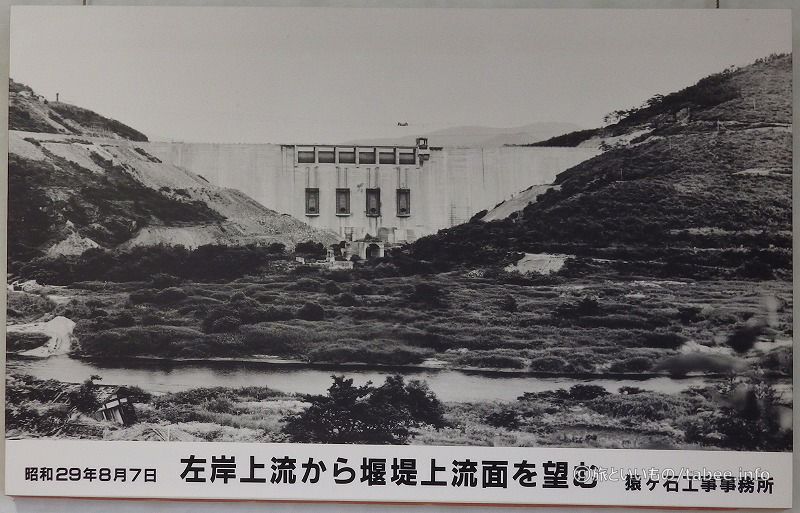

田瀬ダムは内務省が初めて着手したダムで、現在の国土交通省直轄ダム第一号です。 着工は昭和16年(1941年)。戦時中の日本に於いて、電力の安定供給の目的がくわえられ、洪水調節と水力発電の用途で建設が始まりましたが、昭和19年(1944年)8月、日本の敗色が濃厚になると、本体コンクリート打設が始まってはいましたが事業は中断しそのまま終戦を迎えます。

終戦後はダム建設に当たり、当初軍部が立ち退きを命じた村人たちがGHQの治安維持の方針により、呼び戻され、食糧難に対応するため耕作をすることになったのですが、昭和22年(1947年)のカスリーン台風、翌年のアイオン台風と立て続けに大型台風に見舞われ、洪水による甚大な被害が発生しました。水害は経済復興の阻害要因になると危惧した政府は調査をし、農地灌漑も付加して昭和25年(1950年)10月に工事が再開されたのです。

昭和23年(1948年)7月10日、建設省の設置に伴い「建設省東北地方建設局」に改称。

田瀬ダムは天端が県道になっていて、車もぼちぼち通りますので、なるべくお邪魔にならないようにダム部活動をしますよ。

常用洪水吐のメンテナンスをする時は、一門ずつ、扉の外側にこの扉を設置して行うそうです。田瀬ダムのスライドゲートの常用洪水吐はONかOFFしかないので、放流量の調節が難しかったそうです。

なので、平成10年(1998年)右岸側に新たに常用洪水吐を設けたのでした。これにより放流量の調整もきめ細やかにできるようになりました。

下流の先を見てください。

管理所の職員の方にお話を伺ったところ、ダムを作る時に使った橋の遺構だそうです。

常用洪水吐そばの3つのトンネルのように見えるものも遺構との事でした。

田瀬ダムには管理用のエレベーターが無く、堤体内の移動は二人乗りの懸垂式モノレールで行うようです。

田瀬湖は日本のダム100選にも選ばれています。

2005年に発生したアオコへの対策のため設置された湖の水を空気で拡販する装置とのことです。

網場の向こうで水上バイクのようなものに乗った人が楽しげな声を上げて遊んでいました。

天端からはフェンスがあり、直下から下流を撮影することができませんでした。

1号は点灯があり、2号は点灯が無いようですが、意味はまるきり分かりません。

右側へ向かう道路は9月~11月末まで入山禁止の森林があります。

奥には管理所と田瀬ダムものしり館が見えます。

フレンドリーなトンボが多い岩手のダムサイト

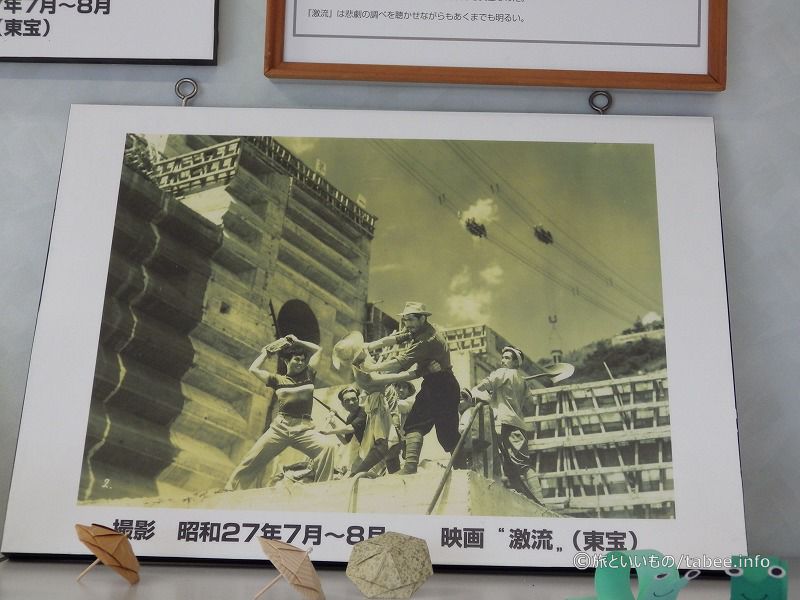

ものしり館へ行って見ましょう!

魚のはく製やトンボの標本などですね。

ダムの冊子や堤体のペーパークラフトなど、ちびっこ向けのサービスがほほえましいです。

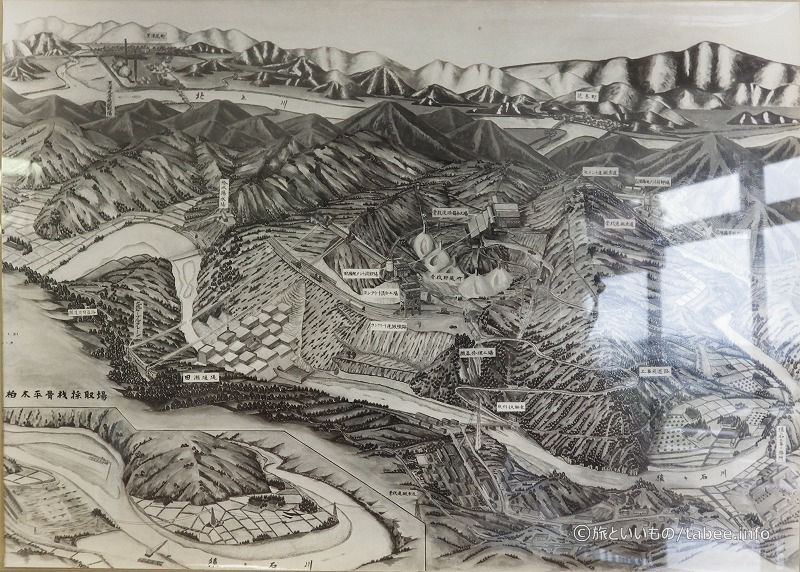

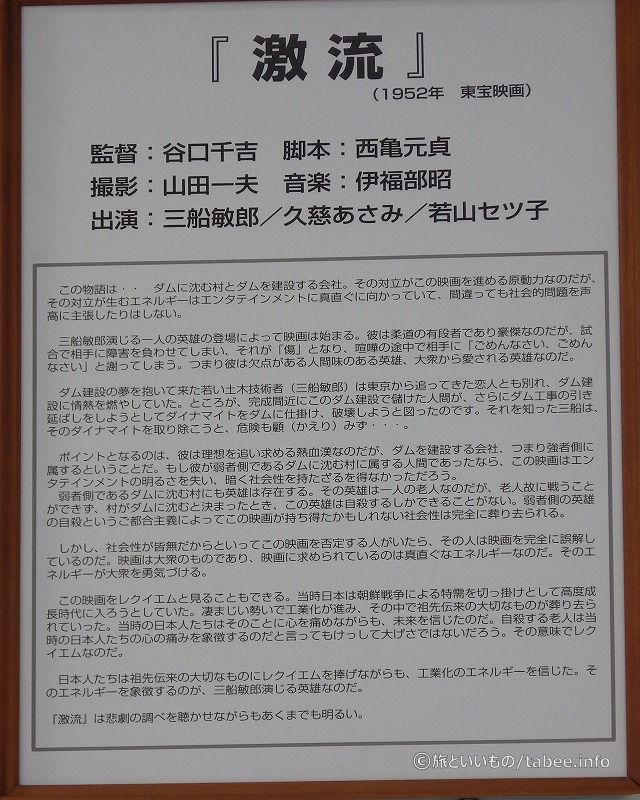

建築途中の田瀬ダムがロケ地になったので、当時のダム建設現場の躍動感も楽しめるダム好きにはたまらない作品のようです。

ものしり館を後にして、田瀬ダム周辺を見てみましょう。

上流側と違って、正面から撮れる位置を探しきれませんでした。コールドスリープカプセル状態ですね。

製品はエネテラスでした。

古いダムではありますが、随時改良を加えて大切に使っているのがとてもよくわかるダムでした。

コメント